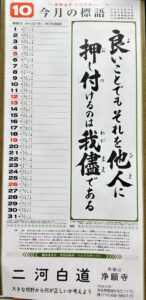

令和7年9月カレンダー

今年の夏はホントに厳しい暑さが続きます。その上、雨もほとんど降らない。

30℃なんて涼しい方で、気温40℃と言われても驚かなくなりました。

今日から9月だというのに、日中は危険な暑さ。この暑さはいつまで続くのでしょうか?

さて、月初恒例のカレンダー、今月はこれ↓

『苦難も悲嘆も味わう心になれば人生を豊かに過ごすことが出来る』

【解 説】私たちは、楽をしている時は「このままの状態が長く続けばいいのに」などと都合の良いことを考えがちです。また反対に、苦難に直面したり悲嘆に暮れている時には「とにかく一刻も早くこの苦しみから逃れたい」という気持ちになります。ところが現実には、楽な事ばかりが次々と訪れるはずもなく、また苦しみや悲しみがそう簡単に去ってくれるものでもありません。「楽は苦の種、苦は楽の種」という諺がありますが、楽をするといずれ後で苦を味わうことになり、苦を忍べば後で楽ができる、という意味のものです。このように楽な時こそ油断をせず、調子に乗り過ぎず、次に来るはずの苦しい場面に備えてより一層気を引き締めなければなりません。また、苦難や悲嘆に直面した時こそ、それに耐えて克服しようと強く決意しましょう。それを自分の力量を試す機会と受け止め、味わうような気持ちで堂々と立ち向かっていこうではありませんか。

日々過ごす中で、誰もが苦より楽が続けば良いと思うのだが、楽が続けば、その楽が苦痛になる。

人間は慣れる動物で、楽も慣れれば苦になり、苦も慣れれば楽になる。

苦の中にも楽を見つけることが出来るし、楽の中にも苦の種がある。

昭和の陽明学者安岡正篤氏の座右の銘が『六中観(りくちゅうかん)』

1.忙中閑あり

「ただの閑は退屈でしかない。ただの忙は文字通り心を亡ぼすばかりである。真の閑は忙中にある。忙中に閑あって始めて生きる」

2.苦中楽あり

「いかなる苦にも楽がある。貧といえども苦しいばかりではない。貧は貧なりに楽もある」

3.死中活あり

「死地に入って活路が開け、全身全霊をうちこんでこそ何ものかを永遠に残すのである。のらくらと五十年七十年を送って何の生ぞや」

4.壷中天あり

「世俗生活の中にある独自の別天地をいう」

5.意中人あり

「常に心の中に人物を持つ。或いは私淑する偉人を、また要路に推薦し得る人材をここというように、あらゆる場合の人材の用意」

6.腹中書あり 「目にとめたとか、頭の中のかすような知識ではなく、 腹の中に納まっておる哲学のことである」

苦を避け、楽ばかり選ぼうとする薄っぺらい人生より、

苦を避けず、苦の中に楽を見つけられるようになれば、充実した人生を送れることを信じて今月も頑張ります!